February 06, 2011

日本美術解剖学会2011:バラバラにして考える力、考える筋肉をつける。

日本美術解剖学会2011

日本美術解剖学会2011

2011年1月22日13時~

東京藝術大学

昨年発足した日本美術解剖学会の第二回の総会が開催されたので行ってきた。どういう訳かワタシは学会会員なのである!

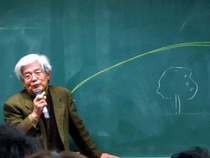

会長が養老孟司さんということと美術家の松井冬子さんが主要メンバーということがキッカケだったと思う。昨年の第一回では養老会長が欠席だったが今回は基調講演をするいうので、急遽出張から戻り出席した。

内容は下記の通り...

司会:布施英利 (東京藝術大学准教授)

シンポジウムⅠ「筋肉について~科学の立場から」

坂井建雄 (順天堂大学医学部教授)

遠藤秀紀 (東京大学教授)

シンポジウムⅡ「筋肉について~芸術の立場から」

松井冬子 (画家)

木下史青 (東京国立博物館デザイン室長)

なんといっても、養老孟司さん話が秀逸だった。いろいろ興味深い話はあったが、どの話も仮説をポーンとなげて、あとは誰かが解明してほしい、という潔い短編小説のようなテンポが心地よい。

・ どうして、昆虫の動きはぎこちないか。昆虫は人間でいう骨が外殻という形でむき出しになっている。そして、彼らは生殖して子孫を残せば役割が終わる。だから、簡素な造りなのか?昆虫の動きをスローモーションで撮影すると、カクカクと映る。関節が歯車のようになっているためという。逆に人間は関節がギザギザだと関節炎で痛い。つまり、筋肉と皮膚によって長く生きる設計になっており、関節は丸いのだ。これが進化の過程でどうしてなったのかは、解明してほしい、という話。

・ 松井さんの話を聞いていて"美"とは何か?を考えた。"美"は突発的にわかる感覚ではない。自分の中で、ある経験の積み重ね、秩序、法則性を組み合わせプロファイリングして、ある傾向のものを"美"と呼ぶのではないか。

・ 木の葉を美しいと思う。あの葉っぱの配列は偶然ではないと思う。光合成が目的の植物に、太陽をもっとも効率的に捕捉するために、あの葉っぱの配列があるのではないか。だから、葉っぱの成長をマーキングして分析すると、その法則や"美"がわかるのではないか。

以上のような、非常に示唆に富んだ仮説を提示して頂き、これらのことだけではなく、"考える力"を与えてくれたと思う。